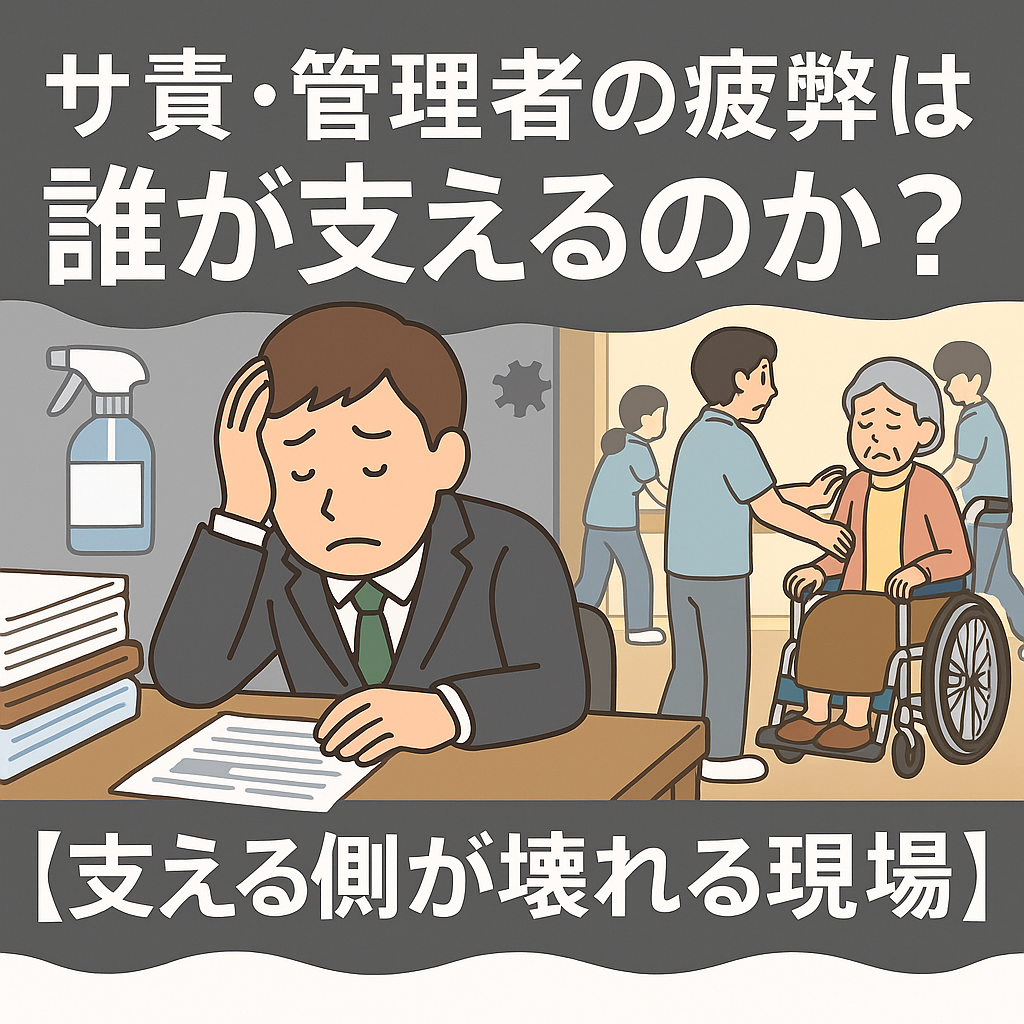

はじめに

「何かあればサ責が対応してくれる」

「トラブルが起きたら、管理者に相談すればいい」

「現場がうまく回っているのは、あの人が頑張ってくれているから」

そんなふうに見える職場の裏側で、

支える立場の人たちが、静かに壊れていく現場が増えています。

利用者やスタッフの“受け皿”として動き続けるサ責・管理者。

でもその彼らを、誰が支えているのでしょうか?

サ責や管理者が抱える見えないプレッシャー

- スタッフの出勤状況やシフト管理

- 苦情対応,事故報告,行政,ケアマネ対応

- 利用者,家族からの急な要望

- 現場の人間関係の調整

- 上司からの数字や経営的なプレッシャー

目の前の業務だけでなく、

“板挟み”の中で全方位に気を配る仕事を担っているのがサ責・管理者です。

「何でもできるから任せられる」の罠

真面目で責任感が強く、柔軟に動ける人ほど、

現場で“便利屋”のような存在になってしまいがちです。

- スタッフが対応しきれない業務を無言でフォロー

- 苦情の矢面に立つ

- 指導とサポートを同時にこなす

- 残業してでも現場を整える

その頑張りは評価されます。

でも、「あの人ならできる」が積み重なった結果、

その人にしか回せない現場になってしまうのです。

限界を迎えてからでは遅い

サ責・管理者が疲弊している兆候は、なかなか外から見えにくいもの。

なぜなら、彼ら自身が**“弱音を吐けない立場”**であることが多いからです。

- 「自分がしんどいと言ったら、スタッフに迷惑がかかる」

- 「現場の空気が悪くなるから、愚痴は言わないようにしている」

- 「今抜けたら誰が対応するのか分からない」

そんなふうに耐え続けた結果、

体調を崩したり、突然退職してしまうことも珍しくありません。

支える人を支えるために必要な視点

1人のリーダーに負担が集中する構造は、

本人だけでなく、現場全体にとっても大きなリスクです。

以下のような対策・意識が必要です。

サ責や管理者も「一人の人間」

現場が円滑に動いていると、

リーダー層が“機械のように働いてくれている”ように錯覚しがちです。

でも実際には、

彼らも疲れるし、悩むし、落ち込むこともある一人の人間です。

- 感情的なクレームに傷つくこともある

- 自分の判断で職員を苦しめてしまったかもしれないと悩む

- 「このやり方で本当に良かったのか」と葛藤を抱えている

それでも前に進もうとしている人を、

“できて当たり前”にしてはいけません。

おわりに

支える側が壊れてしまったら、

その影響は、現場全体、ひいては利用者にも広がっていきます。

だからこそ必要なのは、

サ責・管理者という立場を「支える」という発想です。

- 頑張っていることに気づいて声をかける

- 負担を減らす工夫を現場全体で考える

- 一人に背負わせない体制をつくる

サ責や管理者が、ずっと元気に働けること。

それが、介護現場の“持続可能性”に直結します。