はじめに

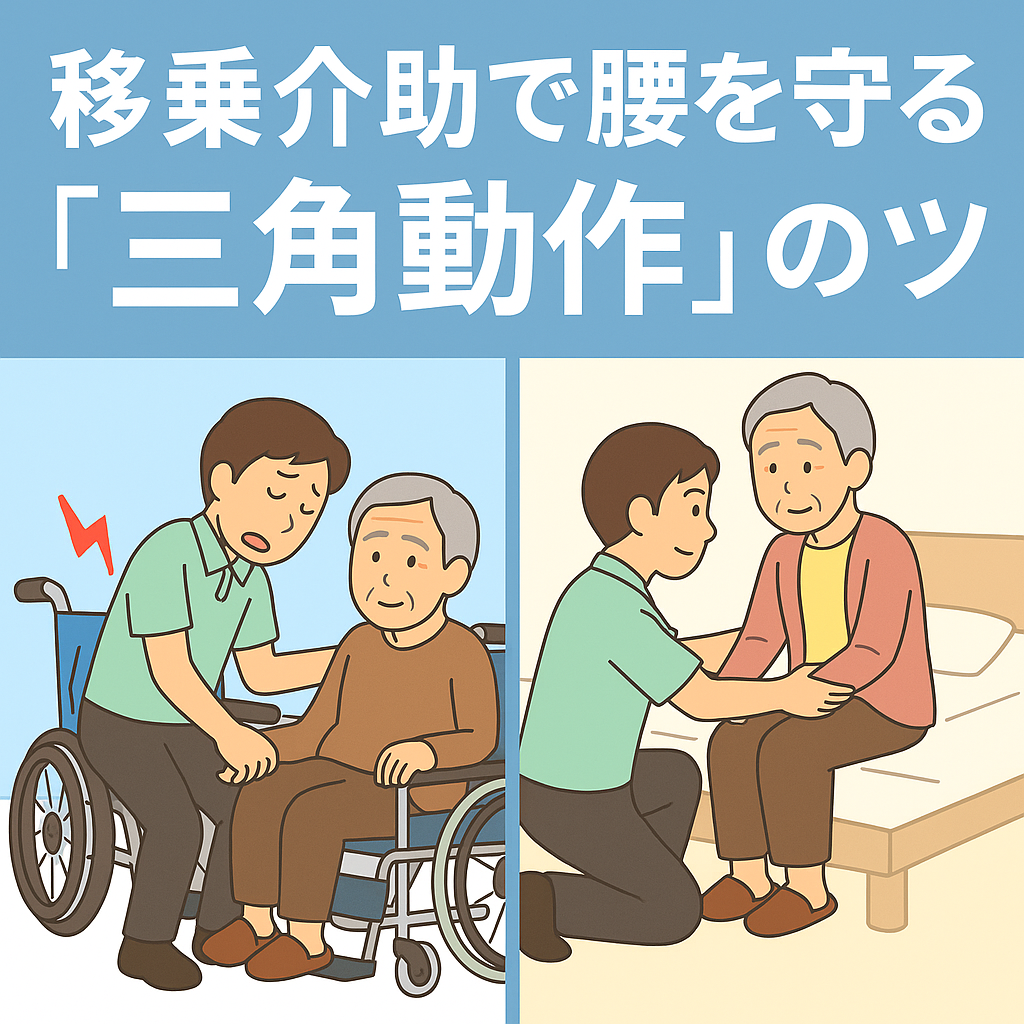

介護現場で多い腰痛の原因のひとつが「移乗介助」

ベッドから車椅子、トイレから立ち座りなど、利用者さんの体を動かす場面は毎日あります。

そのたびに中腰で持ち上げていると、腰に大きなダメージが蓄積…。

そこで活躍するのが**「三角動作」**です。

これはボディメカニクスを活かした体の使い方で、力任せに持ち上げるのではなく、支点と重心移動でラクに動かす方法です。

ここでは、筋肉介護士バルクケア流の「三角動作」を使った移乗介助のコツを解説します。

三角動作とは?

三角動作とは、介護士の両足と利用者さんの体を三角形の位置関係に置き、体重移動で移乗をサポートする技術です。

両足を前後に開く(肩幅よりやや広め) 膝を軽く曲げて腰を落とす

自分・利用者・支点の3点で三角形を作るイメージ

この姿勢をとることで、腰ではなく足と体幹を使って介助ができ、負担を大幅に軽減できます。

基本のフォーム

- 背筋を伸ばす(猫背NG) 両足は前後にずらして安定させる

- 利用者さんの体に近づいて「密着介助」を意識する

- 腕の力ではなく、重心移動でサポート

イメージは「スクワット+相撲の構え」安定感が増すことで自分の体も守れます。

三角動作を活かした移乗の流れ

- 声かけから始める:「足を床につけて立ちましょう」など具体的に伝える

- 立ち上がりサポート:利用者さんの動きを合わせ、自分は重心を後ろに移す

- 座位への移動:横に三角を作り、体重移動でゆっくり誘導

- 着座の安定:腰が落ち着くまでしっかり支える

この流れを徹底すると、持ち上げる力をほとんど使わずに済みます。

よくあるNG動作

「腕の力+中腰」の介助は腰痛一直線。避けるべき典型例です。

実際にやってみると

最初は「ちょっと大げさかな?」と感じるかもしれません。

でも三角動作を取り入れると、本当に腰の負担が激減します。

自分の体がラクになれば、利用者さんにも余裕をもって安心感を与えられるのです。

バルクケア流ポイント

まとめ

移乗介助は介護士の腰を壊す最大の原因ですが、「三角動作」を身につければ負担を大きく減らせます。

力任せに動かすのではなく、フォームと体重移動でラクに、そして安全に。

「移乗も筋トレと同じ。フォームが命」——これがバルクケア流の移乗介助術です。